To and Fro Light Pavilion:

On YANG Jian’s Constructing Ruins

来去日光亭

——谈杨健的“建造废墟”

TAIKANG SPACE|泰康空间

BEIJING|北京

Images are courtesy of the artists and Taikang Space.

If you are interested in the English version of this text, please contact.

我一直钟爱泰康空间二层的“日光亭”,在那里作品自成天地,纯净的白光从低矮的天顶均匀洒下,局促的长和宽让我一踏入房间就被推搡着进入作品。和2014年刘窗用“爱情故事”让观众在房间中央的口袋言情书和墙壁上的涂鸦间来回反弹相似,杨健在“建造废墟”中把这里塞满了连绵纠缠的钢筋,像一群狂舞的细蛇在被阳光照射时突然僵死在地。我必须迈入起伏的铁锈色线条中才可躬身或蹲下细看悬挂在钢筋上色彩鲜艳的水粉画……脚踩着地上焦黑的灰尘摸索行进路线时,我的身体偶然碰到钢筋,整个屋子都在微微颤动。

早前的中国当代艺术家们偏爱过废墟,毕竟他们都曾心怀戚戚地将自己投射在被否定的事物上。荣荣记录过弃屋里的女星海报,张大力曾在京城中隐秘地把光头涂鸦布满被标记了“拆”字的残墙上。王卫倒是在白盒子中造出过废墟,展览就叫“临时空间”。2003年,他请了十位民工在长征空间的展厅里砌了一间无门无顶无人可进的砖房,开幕后又让民工从内部砸碎砖墙,在废墟中挑拣出尚完整的砖叫砖贩子拖回郊区。那时,北京的当代艺术圈和城市一起汹涌扩张着,人们充满欲望、热情和不安全感。十四年后的夏天,内城的胡同似乎免除了拆迁的命运,甚至在封堵“开墙打洞”运动中日益坚固,所以此时此地的日光亭里,杨健展览的标题“建造废墟”更叫人困惑:废墟在哪里?如何建造?谁在建造?随着在钢筋中艰难勘探,我意识到这些问题的答案都是复数的,重叠、交战着的废墟意象以图纸、传说、录像和模型等微小化身,散乱地依附在钢筋上,构成展览中最轻易可见也符合人们想象的废墟:杨健从草场地捡拾被废弃的钢筋带回日光亭,这里是他的工作室,他在此无中生有,把钢筋弯曲、焊接出一地混乱,破碎地勾连起不同的废墟叙事。

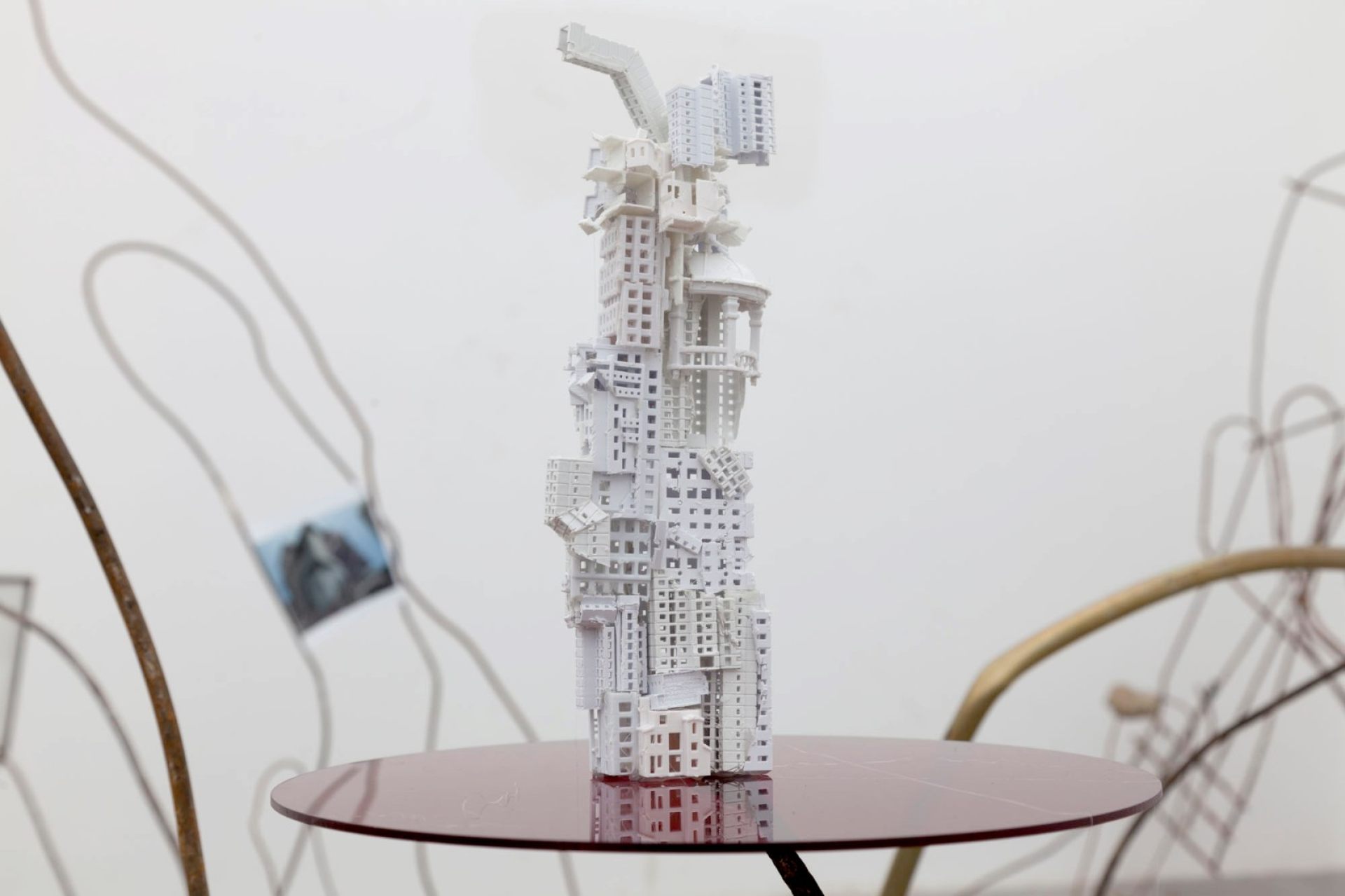

嵌套着神庙而缺失屋顶的房子,有弧形底部所以摇摇欲坠的办公楼,这些白色微缩模型和设计院图纸上的彩色涂绘说明着杨健的发明:“以废墟为概念的建筑”。它们荒谬十足而自得其乐,与废墟的区别在于,它们无需经过损毁就已无法使用。改变形状,让人造物脱离功能让我想起在不远处的长征空间里正展出的吴山专和英格的作品,按照格罗伊斯的话来说,杨、吴都是让物对人类的目的进行“暴力的反动”。但吴山专和英格更近于借艺术和审美把物从头再造,杨健对建筑的解放则更“幼稚”,直接悖反现有建筑的功能设计原则,把直墙变弯,把内里翻到外部,把建造状态拉长为常态。杨健留了一张没写完的“建造废墟”方法论在展场,窝在角落里,像一篇等待被发现的革命纲领。

正对着钢筋的录像《我们正在建造废墟》指认了艺术家之外的建造者,即便播放录像的LED屏幕上没有任何图像、只以文字脚本展示了一部散文电影(essay film),它的叙述也毫不留情地把观众拉入了一个更庞大而无人可逃的废墟。中国近年来疯狂的新城运动造出了许多如鄂尔多斯般寂寥无人的鬼城,连片的高层建筑常在“航拍中国”中出现代表崭新的美好未来。现实中,无人在那里出生、死亡、生活,大多数房子保持着水泥毛坯的状态,毕竟人们只需要它输出房产证来缓解被通胀偷走财产的恐惧或撬动更大的资本。在把允诺未来的新城看作废墟时,杨健抽取了废墟这个隐喻中的死亡和终结意味。对这些可用而不被使用的房屋而言,无人居住等于从未活过。更可怖之处是,为了建造这些资本的符码,无数民工重复着无意义的劳动,而且有更多人(比如置身展览中的我们)也为房子抵押了自己剩余的人生。在这个生命政治-经济系统中,人命和水泥一样,都是廉价的消耗品,“建造这些废墟的人们也在建造中日益萎缩,形容枯槁,成为人中的废墟”。 废墟曾和倒塌、坠落相连,比如圆明园遭乱后的土丘断石、强拆现场的碎砖破瓦,但今天的废墟不再匍匐在地,相反,它们可以高耸周正如纪念碑;废墟也曾和残败相连,但今天它们可以光鲜亮丽,只有明眼人看得到纪念碑上刻写的是人的耻辱。录像上滚动的文字被蓝屏“未渲染”持续打断,仿佛是拒绝任何幻觉,而下面的小屏幕上,简欧式样板间的3D效果图在缓慢转动着。

录像结尾最后落在了以人血祭建筑的谣言,一些打印在白色纸条上的此类恐怖故事就被钉在钢筋上,读时我不免会想,人就是变成了木桩和钢筋支撑起屋宇桥梁的吧!在我离开展览后骑单车经过环铁去东坝的柏油路上,浅浅印在脑海中的前现代传说和眼前密布着细小窗格的高层住宅交叠在一起,血腥的故事相形之下竟显得浪漫。跳入熔炉死去的人有更事件性的死亡,他们至少化为了一则传说浮动在城市里。今天人们的死则过于温和了。在杨健的钢筋废墟的深处,一些铁托架包裹的iPad和iPhone播放着视频。iPad上播的是杨健的一位加拿大朋友在暮色沉沉中散步,他非法滞留中国八年,从一切轨道上脱离,从一个体面人堕落为流浪汉。杨健说,“他自愿的成为了人中的‘浪漫主义’废墟”。 是啊,似乎只有凭借酒神的狂妄,只有主动失格于人世,才能从劳动致富、社会进步的幻觉中抽身。四个iPhone上的短视频分别叫《End》、《Fin》、《完》、《终》,是不同颜色滤镜下的一滩砂砾,浮夸的色彩和无聊的内容反倒让人跳跃到《红楼梦》的结尾。“好一似食尽鸟投林,白茫茫大地真干净”。

离日光亭越来越远时,黄昏终于降临在路的尽头。“建造废墟”在我心里从陈述句骤变为一个祈使句,我必须成为废墟,我必须获得自由。