书评:《不合作的共存:2000年的上海艺术展览》

由伦敦艺术大学Afterall研究中心、亚洲艺术文献库和纽约巴德学院策展系联合出版,是伦敦艺术大学展览史专业的教学书籍。

该书把2000年上海作为一个动态的时空切片,通过聚焦同时发生在上海的三个展览——2000年上海双年展、“不合作方式”和“有效期”——来透析中国官方美术馆、学院美术、中国前卫艺术家群体和国际当代艺术体制等多重艺术世界之间的差异与交锋、协商与调和。这种“合作”与“不合作”之间的共存构成了中国当代艺术转折点的复杂样貌。

首发于“艺术碎片”微信公众号

2020年9月

由伦敦艺术大学Afterall研究中心、亚洲艺术文献库和纽约巴德学院策展系联合出版,是伦敦艺术大学展览史专业的教学书籍。

该书把2000年上海作为一个动态的时空切片,通过聚焦同时发生在上海的三个展览——2000年上海双年展、“不合作方式”和“有效期”——来透析中国官方美术馆、学院美术、中国前卫艺术家群体和国际当代艺术体制等多重艺术世界之间的差异与交锋、协商与调和。这种“合作”与“不合作”之间的共存构成了中国当代艺术转折点的复杂样貌。

首发于“艺术碎片”微信公众号

2020年9月

近期出版的英文书籍《不合作的共存:2000年的上海艺术展览》(Uncooperative Contemporaries: Art Exhibitions in Shanghai in 2000)由伦敦艺术大学Afterall研究中心、亚洲艺术文献库(Asia Art Archive)和纽约巴德学院(Bard College)策展系联合出版,是策展界著名的Afterall展览史系列丛书(Exhibition Histories series)的第十一本书, 同时也是伦敦艺术大学展览史系的教学书籍。除公开了大量的文献和展场图之外,本书邀请了亚洲文献库的主席Jane DeBevoise(杜柏贞)、于渺、刘鼎&卢迎华、Lee Weng Choy四组学者撰写研究专文,另有两篇为旧文的翻译,每篇的视点很不同,全书由亚洲文献库的研究总监John Tain作序。

![]()

![]()

新书《不合作的共存:2000年的上海艺术展览》聚焦2000年的三个同时发生在上海的展览:2000年上海双年展、“不合作方式”和“有效期”。值得说明的是,Afterall展览史系列丛书的每一本都以当代艺术领域中的一个展览作为研究对象。这本书聚焦2000年的三个同时发生在上海的展览:2000年上海双年展、“不合作方式”和“有效期”。但是,书的副标题却并没有用“当代艺术”,而是以宽泛的“艺术”来限定。读完全书,才会理解这里对“当代艺术”或者“实验艺术”的避让、以及主标题中“不合作的共存”中指的是当上海双年展被官方推动成为“中国第一个国际性的展览”(郑胜天语)时,由此引发的反应绝不仅仅有关“中国当代艺术”,许多不同的艺术系统都卷入其中,也因此,主标题的“共存”的英文是复数的“当代”(contemporaries)。在2000年的上海这样一个时空切片里,官方美术馆、水墨画家、国际策展人、中国的前卫艺术家等等艺术生态中的参与者都从不同的立场出发对中国的当代艺术的全球化做出了不同反应,他们之间的协商、合作、交锋则透过展览实践呈现了出来。《不合作的共存》重访了2000年的上海艺术生态、第三届上海双年展内部的不同策展策略、以及围绕双年展的独立组织的展览实践,尝试松动二十年来对这些艺术事件形成的定见,也剖解出中国的艺术生态在其全球化刚刚起步时留下的诸多线索:面对西方主导的艺术市场、并不切身的后殖民话语和中国的政治体制,中国可以想象出不同于西方主导的全球化吗?又该如何形成自我的实践?

![]()

“十五·红色 , 丁乙纸上新作”展,香格纳波特曼,上海,1996,由香格纳画廊提供

![]()

1999年由徐震、杨振中和Alexander Brandt(飞苹果)组织的“超市”展

![]()

比翼艺术中心历年展览现场

Afterall展览史丛书的定位从一开始就回避了惯常的论文集,而是将当下研究和当时的一手文献进行整合。每本书往往既有邀请学者新撰写的论文,也辑录遴选出的展览当时的重要文本(重要展评、策展人自述等)和图片文献(包括复原的展场图和大量现场照片)。这种复合式的文本组合反映出当代艺术历史尚在形成之中的状态。【1】我想先介绍其中的四篇以大致勾勒出本书所探讨的历史现场。关注市场的艺术史学者Jane DeBevoise以俯瞰的视角描摹了2000年时上海的地产、画廊、博览会等艺术生态中的基础设施和当时中国当代艺术市场的整体状况,解析当时的市场对艺术实践者的意味,也给勾勒出上海双年展这一事件的远景。市场一方面是90年代的市场改革和对外开放中推动艺术生态变化的重要因素,但DeBevois也试图松动一种正在固化的“市场决定论”的叙述:日益蓬勃的“出口”市场在90年代使中国当代艺术成功也使其在全球化中受制于西方趣味和偏见。DeBevoise指出中国当代艺术虽然当时在国际市场中崭露头角(2000年时,住在上海的瑞士画廊主何浦林带领香格纳画廊ShangArt参加了瑞士巴塞尔的艺术博览会,这被认为是“中国画廊”第一次参加了顶级艺博会),但在国内外市场却远未成熟:上海的确涌现出数量众多的画廊,但推广当代艺术的仅有寥寥数家,并不成规模;而在1998年由伦敦的佳士得拍卖组织的“亚洲前卫艺术”(Asian **ant-Garde)专场上,中国艺术家的50件作品中有47件流拍,中国当代艺术也并不受藏家广泛认可。如此情形下,1999年由徐震、杨振中和Alexander Brandt(飞苹果)组织的“超市”展和2000年的“有效期”展览回应的其实是本地的商业环境,他们借用商业的语汇、日常生活的情境和与大众互动的形式(徐震后来开设的“没顶公司”也是类似的尝试),而非批判西方艺术市场的操纵。DeBevoise认为像香格纳(ShangArt)和比翼艺术中心(BizArt)这样的商业和半商业空间其实为当时的艺术创作提供了更多创作尝试和流通的机会。

![]()

2000年上海双年展的预备会。左一为时任上海双年展执行馆长李向阳,站立者为参展艺术家黄永砯。

![]()

分析第三届上海双年展的推动过程和策展思路的任务落在了策展史学者于渺的文章上。于渺开篇指出第三届上海双年展是一个多重的悖论,虽然是一个成功的历史事件但展览本身往往被整体忽视。由当时以历史建筑跑马总会作为展览空间的上海美术馆主办,这届双年展也是很多历史意义上的“第一”:例如,虽然主办方并未强调,这届由官方支持的双年展是“中国第一次公开、合法举行的现代艺术展”【2】(朱青生语);另外,双年展自此也成为了上海市的经常性文化项目;而67位中外艺术家的参展也意味着艺术的国际舞台终于不再远在欧美,中国开始以双年展的形式呈现它所理解的“国际”。同时,这次国际化尝试的失败在于中外交流的失效,呈现不具整体性而近乎不同艺术实践的“东拼西凑”(eclectic pastiche)。

![]()

在上海美术馆的院子里,蔡国强的作品在宣传栏上展示。

![]()

策展人侯瀚如和黄永砯在搭建作品《沙的银行或是银行的沙》。

![]()

侯瀚如因地制宜,在上海美术馆老楼的顶层做了一个名为“城市实验室”的展中展。图为艺术家Aglaia Konrad在布展。

![]()

周啸虎的作品《水调歌头》在2000年上双中展出的少数中国艺术家的录像作品之一。

于渺复盘了官方艺术体制改革者推动上海双年展国际化的过程,勾勒出多重力量在此过程中的复杂集结,同时松动了围绕“体制“的刻板认识以及“体制内外”的二元对立。她又以策展研究的方法对于不同策展人的策展实践进行分析,将策展人分为了三组:1990年离开中国前往巴黎的侯瀚如,曾与上海美术馆合作过的日本策展人清水敏男,以及上海美术馆的馆内策展人张晴和李旭。于渺认为,这三组策展人链接着三种正在形成中且尚不稳定的策展世界,也代表了对于“全球本土”的三种截然不同的诠释视角,彼此的差异显现在艺术家的选择和作品的空间摆放中。已在国际当代艺术的策展领域具有影响力的侯瀚如关注城市化和全球流动,以混杂多元、变动不居的“中间地带”(in the mid ground)解构对国族的一味溯源,而他所选择的艺术家也常常具有移民经验。受到九十年代兴起的“亚洲“和 “亚太”框架影响的清水敏男强调亚洲之间的文化地理交流,他将更多的亚洲和非洲的艺术家带入了这次双年展。他与张晴共同尝试的“跨亚洲对话”(trans-Asian dialogue)将中国、韩国和日本艺术家并置,试图提供“中西对立”之外的另外一个思路。与侯瀚如强调的“流动的全球“和清水敏男侧重的 “对话的亚洲”相比,上海美术馆的策展人张晴和李旭则代表了许多体制和学院内艺术家的期待:以中国为中心的视角叙述全球,发展出植根于中国文化脉络的当代艺术实践。根据于渺对李旭的采访,上海美术馆的馆长、著名水墨画家方增先认为绘画,特别是学院派的水墨和油画,不应该被边缘化,反而应该成为上海双年展区分于其他双年展的特征。这也直接导致以油画和水墨为媒介的学院派艺术家选入了上双——这也被当时许多体制外的艺术家和评论家诟病为“对体制的屈膝”。通过爬梳当时策展人合作的史料和研究展场空间的策略,于渺则认为,中国学院艺术与观念艺术的同场并置恰恰是2000年上海双年展的一次难得的尝试,在协调不同策展观的同时有效地质疑了单纯以欧美为中心出发的全球当代艺术定义。于渺从双年展的空间布局回推出了三种策展思路,虽然名义上皆围绕着“全球本土”这一貌似空洞的议题展开,但在策展内核上却有着实际的冲突。貌似和谐的2000年上双的表象之下是“以中国为中心”、“以亚洲为导向”和“混血和流动中的全球”这三种策展观的差异、不兼容以及适度的调和。

![]()

蔡国强、李禹焕和王怀庆被并置在上海双年展的同一个展厅,作为一种“跨亚洲对话”的尝试。

![]()

2000年上海双年展的另一个不被认知的展场是上海的一家幼儿园。河原温的作品在其中展出。

![]()

2000年上海双年展把一楼最醒目的位置留给黄永砯、方力钧、刘小东、隋建国等中国艺术家的大型作品。

中国需要什么样的全球化?学者朱青生在谈及这届双年展时评价,“中国在艺术上要评价世界,才举办上海双年展,但是一旦有机会来评判,却又没有自己的标准”【3】。针对这一问题,论文集选择翻译的学者徐虹在2001年发表的《选择、被选择与谁选择——“全球化”语境中的上海双年展》谈得很透彻。徐虹曾参与组织第一届与第二届上海双年展,她提及了首届“96上海(美术)双年展”就在其宗旨中说明要“在2000年办成具有国际性的大展”、要“逐步改变[…]中国美术和国际展览中处于外围和被选择的地位”【4】。但第三届双年展的艺术家和作品仍然选择了海外策展人,也仍大体遵循了后殖民话语。徐虹认为这其实是因为整个中国,不仅在艺术界,都面临着如何“国际化”同时发展“民族性”的棘手问题,富于创见的实践却尚未出现。刘鼎和卢迎华在分析艾未未和冯博一策划的外围展“不合作方式”时,将这个展览放在了90年代中国当代艺术家的独立于学院、美术馆、市场的自我组织的实践脉络之中,这个脉络中的案例包括宋冬、郭世锐策划的“野生:1997年惊蛰 始”和艾未未、冯博一策划的艺术家书《黑皮书》系列。在围绕第三届上海双年展的二十个左右的外围展中选择细究“不合作方式”,一方面当然是因为这个展览召集了46位艺术家、有大的体量和影响力。在梳理中,两位作者更看重的是主策展人艾未未在“不合作方式”中提出的态度:他所反对的并非艺术的合法化本身,而是某些艺术家急切拥抱权威的姿态,强调艺术应该避免被同化与规训。这是官方正式入场、国际不再遥远而市场尚未席卷之时的多样声音中的一种,和其他声音一样,它们都一同存在于2000年的上海,但都未获得足够资本、权威的倾向或者彼此的认同。高士明在2009年的文章里写到,“‘当代中国艺术’实在是意义丛生的一团乱麻,中国画与当代艺术的老死不相往来,美协画家、画院画家与实验艺术家相忘于江湖……此种关键在于能否在这些不同的系统之间建立一种‘有所作为’的对话关系。”【5】 而2000年的上海,正是各方在彼此喊话、对峙,但都面向对方的时刻。

![]()

群展“不合作方式”参与者集体肖像,刊登在展览目录上

![]()

![]()

群展“不合作方式”在上海的展览地点

本书末尾收录了艺术家周子曦在2004年的写作《从牛庄到比翼》。周子曦是上海的牛庄艺术家群体和比翼艺术中心的参与者的一员,他以内部视角呈现了千年之交时包括徐震、杨福东、杨振中等在内的上海本地当代艺术家群体和上海艺术现场的变化。前面五篇论文中的分析视角也在此转换为主观的陈述,作者勾勒出一群年轻人的热烈友谊、生机勃勃的合作展览的气氛,以及这些纽带和现场的渐渐消散——这篇文章里没有对国际化和本土性的讨论,也没有权力斗争的意识。它似乎回到了艺术和生活本身,回到了时代浪潮中多数个体的、略显平淡的经历。2004年的记录进入2020年的学术出版,这中间也有背景的变化——当代艺术已成为了一个参与者和受众更多、和社会连接更紧密的领域。因此当代艺术史(“当代已然成史”,纪念策展人黄专的出版物以此命名)和展览史的写作也是比较小众的活动与私人经验转化为公共知识的过程。在这一点上,编辑通过选录周子曦的文章强调了未被概括和转化的经验中蕴含的其他线索——这其中有友谊,有艺术媒介和风格的自然淘汰,有事情发展中的随机。《不合作的共存》以“全球化”作为本书的大背景,“全球/本土”也是中国当代艺术中老生常谈的话题,好在这本书参与这个话题的方式是谈具体的事件,并且谈得确切。对于中国正在发生着的当代艺术史和展览史写作来说,个案写作的精准和在远望时保持视线的模糊同样重要。精准可以把当代艺术的话语重新牵连回行业工作者的具体实践,而模糊的视线可以让人们从已渐老旧的议题中出逃,发现更多已经湮没的其他线索。那些已经被时间抹消的实践,往往更能启发人们去想象与现在不同的路径。

周子曦所描述的自身经历的独特性,也在书中被新加坡的艺术评论人Lee Weng Choy反思。Lee认为,艺术作品通常可以再次相遇,展览却是“一次性”的,即便有时展览会被重制(re-stage),展览所处的特定的历史时刻却和展览之中的作品、空间、文字和其他事物的具体组合一样重要。看展览的唯一方式就是曾经去过展览,获得“到过那里”的亲身经验。【6】而对未曾到访过展览的研究者,研究很多时候也是试图去复原和想象这种经验。本书的编辑之一Lucy Steeds是展览史的研究者,展览史对她来说是把艺术放在了一个和其他事物共处和相连的状态下。Steeds说,这门历史短暂的学科关心的是“在大环境、机构的意识形态以及特定的地域和历史时期的公众的影响下,艺术怎样和它相邻的艺术和非艺术的事物一起发展的?”【7】 “相邻”(adjacent)意味着从艺术作品和艺术现场发生的具体条件出发,而不是从艺术史或者艺术理论预先框架着手,因此一些之前会被忽略的因素也会被纳入到研究中。比如在于渺的研究中,政府系统和官方美术馆这样在许多叙述中站在当代艺术对立面的角色,在第三届上海双年展的案例里其实是耐心的沟通和协调者,美院、学院、画院、政府、海外基金会等等幕后角色被叙述带入了视野。

![]()

![]()

![]()

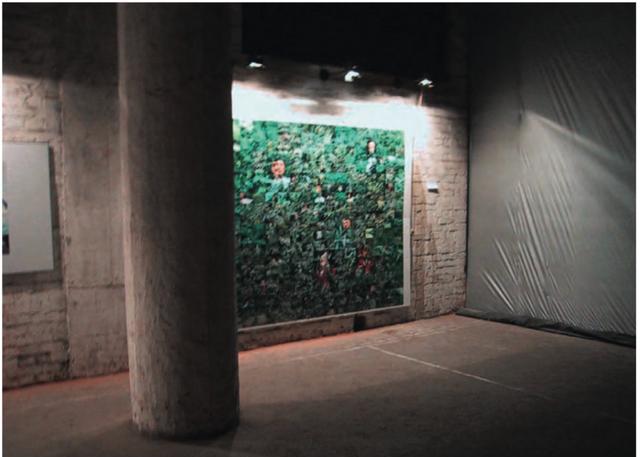

群展“不合作方式”展览现场

“相邻”其实也意味着研究者需要身在其中地去想象展览。于渺未曾到访过2000年上海双年展,她在研究中受益的一个方法是亲自到上海美术馆旧址所在的跑马总会,拿着当时的作品分布图、在展览实际发生的空间里走一遍,借助展览现场照片去还原作品的状态,也意识到这件作品所处在的建筑内的位置和它近旁作品之间的关联。【8】类似的,《不合作的共存》收录的展览平面图和现场照片也常常在图注中包括了作品之间的位置关系。于渺去跑马总会,读者靠照片和文字去想象身在展览之中的经验,都是后来者试图重新进入历史现场、从一个角落开始慢慢复原出整体的面貌的尝试,试着进入Lee所说的“那里”。这些努力和尝试其实都是“相邻”本身带来的要求。

对于像周子曦和Lee这样的当事人来说,记忆是私人的偏颇视角,但正是这些视角才代表了当时的人们的不同立场和兴趣。《不合作的共处》选录了许多展览当事人的第一人称的自述(书中称之为Voices,“声音”),这些节选有时交代整个过程、有时是一个场景,例如郑胜天和李旭都谈及了第三届上海双年展如何赢得和巩固体制内部的共识,而陈羚羊则谈及了艾未未邀请她参加展览时的情形。整本书借此也把对策展人的聚焦打散、把注意力引向更多的推动者和参与者,也和书中收录的大量照片、展场平面图等视觉材料一起打断了大多由论题驱动的长文章的视角。这些夹杂在文章与文章之间的带着各自语气的介绍、引述、趣闻、猜测等等,迂回着把读者带回到尚未被问题化、未被统合的历史。采访大多由本书的编辑之一、亚洲艺术文献库的翁子健所做。采访时间大多是在年初,正在新冠疫症在国内爆发的时刻。

![]()

群展“不合作方式”展览现场

这本书的编辑思路可以与策展史研究者比利安娜思瑞克(Biljana Ciric)编辑的《展览史:上海1979-2006》做一比较。【9】《上海1979-2006》按编年表的顺序、每一年份选择了一个展览,囊括展览基本资料和一篇与当事人的采访,2000年入选的是“不合作方式”以及和冯博一的访谈。这样的一个目录其实是以上海艺术家自发组织展览的实践作为脉络。《不合作的共处》则专注于呈现2000年的上海的充满矛盾和张力的展览实践,它把一个时空切片延展成一个动态的过程,将官方背书的第三届上海双年展置于原初事件,逐渐呈现出它搅动和推进的艺术家们的实践以及不同艺术系统之间的互动。在阅读《不合作的共处》的过程中,我一直能感到作为读者的自己在第一人称的原始材料和第三人称的分析之间跳跃,同时也在相距二十年的过去和今天之间不断跑动着,既对一手材料生出自己的理解,也经常在揣摩当事者在被提问、回看过去时的内心活动。艾未未在回顾《不合作方式》这个展览时,说“这个展览无足轻重,它并不会对中国的艺术发展[有所推进],或者是说有一个怎样承上启下的作用……它是应运而生的,抓住了机会,该喊出一声的时候出了一声,很快,当然会被中国的泡沫所淹没。”

正如艾未未所说的,第三届上海双年展、“不合作方式”、“有效期”这些展览和今天中国的艺术实践并没有明确的承上启下的关系,但2000年的上海展览的现场却是一个讨论中国与全球化关系的绝佳案例,因为“国际”被官方主动引入了上海,全球化因而成为了一个中国内部的问题,双年展又要求中国又必须将自己置身于全球之中。John Tain在本书的导言中将2000年的上海的展览描述为“在全球化之初(in the wake of globalisation)图解了中国的当代艺术”,也提出了第三届上海双年展的举办意味着全球化的推动者由西方转变为中国这样一种猜想。【10】《不合作的共存》没有直接处理中国与全球化、后殖民话语之间的关系,但它记录了当中国凭借双年展接入了全球当代艺术的流通、进入了批判话语的生产空间时一些失败的沟通。

![]()

Lee Weng Choy在2000上海双年展研讨会“上海·海上——一种特殊的现代性”上的讲话,2000年,由亚洲艺术文献库提供

Lee Weng Choy作为一个既不来自欧美、又非中国人的“国际人士”,是本书作者之中唯一一位工作领域不在中国当代艺术或者展览史的人。2000年,Lee受侯瀚如的邀请参加了上双的学术研讨会“上海·海上——一种特殊的现代性”,在研讨会上,他有关新加坡艺术的演讲中对西方的嘲讽被中国艺术家误解,侯瀚如接替当时的同传进行了翻译和解释。新加坡和中国的当代艺术在90年代时都有受到西方标准判断的经历,但Lee似乎并未被中国的同行认为彼此之间分享着相似的立场。Lee在他文章中发问,2000年的上海双年展对于中国之外的世界,比如东南亚,意味着什么?这个问题也与本书的编辑们有关,中国之外的艺术界在研究第三届上双时的兴趣是什么?Lee在文中引述了Lucy Steeds的猜想:1989年的巴黎展览“大地魔术师”(Magiciens de La Terre)、伦敦展览“另一个故事”(The Other Story)和第三届哈瓦那双年展等等某种程度上开启了以艺术家的文化轨迹而非国家来策划展览,这样的策展思路是随着像2000年的上海双年展和外围展消退的吗?

Steeds对“大地魔术师”的展览的认识更偏重跨国和跨文化的艺术实践。冷战结束之后的90年代,国际主义(internationalism)盛行,西方出现了许多推动跨国交流的艺术文化活动。但对于中国艺术家来说,Steeds谈及的移居、旅行、接触不同文化的经验并非主流,更普遍的经验是徐虹在文章里谈到的被西方策展人和藏家选择的境况。身份政治不仅未消退,而且和多元文化主义(multiculturalism)的思维结合,来自非西方的当代艺术也常常被以刻板印象中的民族文化作为衡量标准。在1994年一次为了纠正当时西方流行的国际主义的“新国际主义”研讨会上,侯瀚如就谈及在1993年的牛津的一个展览上,黄永砅、王鲁炎等人的作品被一些英国评论人批评为是对西方当代艺术的模仿——因为现当代艺术被认为是西方的艺术,而不是一个向全球开放的艺术。90年代“中国当代艺术”(Chinese contemporary art)的品牌在国外形成,但在国内外生活的中国艺术家都仍面临着如何言说自身经验的问题。侯瀚如较为系统的对全球流动和城市化的论述注解了一部分流动中的艺术家群体的实践,但是生活在中国的艺术家们、认同着“中国”的艺术家们该如何言说自己和世界之间的联系?旅居国外的艺术家们在侯瀚如的论述之外,在如何通过作品在表达他们对身处其中的世界的看法?

![]()

![]()

“有效期”展览现场

旅法艺术家陈箴在90年代中期回到上海时在地铁上看到了房地产广告上写着“不用去纽约巴黎,生活同样国际化”,下一行的小字写着“国际化新型都市”。90年代上海对国际化都市的想象是以纽约巴黎为蓝本,却也认为上海可以成为这样的国际都会,甚至可以重新定义国际化,成为“新型都市”。第三届上海双年展在被主办方谋划时定位于“国际性的大展”,这里的“国际性”和陈箴看到的房地产广告里对“国际化”的理解是一致的,“国际”并非全球的实际空间,而是已经成为全球资本流通节点的大都会,“国际性”便意味着“成为中心”。这和学者酒井直树眼中的“国际世界”(the international world)的空间特性有异曲同工之处。酒井认为,“国际世界”对于美国来说是近乎图式(schema)的由上至下的概念投射而非如实的从土地上生长出来的实际空间,比如“东亚研究”这一学科本身就是冷战之中美国试图制霸全球时将这一地区视为一个管理对象而相应发展出的研究范畴。【11】类似的是,90年代的中国社会里,当经济发展成为核心话题,“国际”也从原来的“第三世界”变化为想象中的欧美,“国际”本身也成为一个连续、平滑、同质的空间。在双年展中,“全球”和“本土”其实更像名为“国际性”的集体想象中被安排的要素——是否需要有民族性的绘画,是否要有亚洲的邻国?正如于渺在文章里提及的,在第三届上双策展人李旭的理解里,不同策展人之间基本上仍然按照了地域来分工和挑选艺术家,而按照地域来拼出全球,其实和酒井所说的“国际世界”的思维方式的问题一样,落入了先定的图式。

Lee Weng Choy认为在已有亚太三年展为中国发声的情况下,中国通过举办上海双年展成为了亚洲的当代艺术的代称,这条路径后来也被新加坡复制。我对这一判断的理解是,Lee其实是说,在论述失败的情况下,第三届上海双年展成功之处是在它的机制建设,2006年新加坡也效仿此法、举办了自己的双年展。当时间跳至2020年,我们会发现新加坡作为东南亚当代艺术展览和研究中心的位置日益巩固,中国在研究、展览方面却并没有成为亚洲或者东亚的当代艺术的枢纽,而是成为了“国际”的一部分。“中国当代艺术”仍然存在,存在于古根海姆和泰特美术馆的研究中,存在于英文学刊中,存在于研究机构正在进行的艺术史书写中;另一方面,上海和香港成为了欧美大型画廊的新站点,Art Basel Hong Kong努力向Basel Basel趋近,欧美成名艺术家大展(常常是在画廊的赞助下)进入中国的美术馆——在研究论述和资本的流动中,“全球”和“本土”的位置甚至发生了翻转。更为尴尬的是,今天与中国有关的艺术家们(生活在中国,或者受过中国文化和社会的影响的艺术家)的实践与在形成的有关中国当代艺术的论述之间也是断裂的,或者说,90年代中国艺术家面对的情况并未发生根本的变化。这样的情况下,《不合作的共存》这本书其实是从已经承认的论述失败出发,用原本的历史作为与今天沟通的媒介。但这也是这本书面向的更广泛的读者——艺术家,艺术行业的从业者,而不仅仅是史料爱好者——会面临的一个问题,读者需要带着自己的问题去阅读,去根据慷慨的资料生成自己的理解,也要接受或许不会豁然开朗、问题仍然存在的挫败。

机制、话语和实际的艺术实践的发展在很多时候都是错位的,Lee在文章中乐观地提出,“全球/本土”,“中国/西方”,“边缘/中心”等二元论可看作是成双成对(doublings)、能生成更多事物的概念。我对这句话的理解是,对今天的艺术实践者来说,在现实中具体的全球化过程里,二元的概念更多的是继承下来的思想资源中的工具和参考,它需要帮助我们看到更多具体事物和系统之外的尝试,看到“国际”之外的、人们真正生活着的空间,看到人们借助技术和友谊营造出的不同系统,看到中国本身的多义性,还有人们在于世界互动时富于想象的应对、偶尔的塑造自我身份的自由。这之后,我们要重新发明语言。

新书《不合作的共存:2000年的上海艺术展览》聚焦2000年的三个同时发生在上海的展览:2000年上海双年展、“不合作方式”和“有效期”。值得说明的是,Afterall展览史系列丛书的每一本都以当代艺术领域中的一个展览作为研究对象。这本书聚焦2000年的三个同时发生在上海的展览:2000年上海双年展、“不合作方式”和“有效期”。但是,书的副标题却并没有用“当代艺术”,而是以宽泛的“艺术”来限定。读完全书,才会理解这里对“当代艺术”或者“实验艺术”的避让、以及主标题中“不合作的共存”中指的是当上海双年展被官方推动成为“中国第一个国际性的展览”(郑胜天语)时,由此引发的反应绝不仅仅有关“中国当代艺术”,许多不同的艺术系统都卷入其中,也因此,主标题的“共存”的英文是复数的“当代”(contemporaries)。在2000年的上海这样一个时空切片里,官方美术馆、水墨画家、国际策展人、中国的前卫艺术家等等艺术生态中的参与者都从不同的立场出发对中国的当代艺术的全球化做出了不同反应,他们之间的协商、合作、交锋则透过展览实践呈现了出来。《不合作的共存》重访了2000年的上海艺术生态、第三届上海双年展内部的不同策展策略、以及围绕双年展的独立组织的展览实践,尝试松动二十年来对这些艺术事件形成的定见,也剖解出中国的艺术生态在其全球化刚刚起步时留下的诸多线索:面对西方主导的艺术市场、并不切身的后殖民话语和中国的政治体制,中国可以想象出不同于西方主导的全球化吗?又该如何形成自我的实践?

“十五·红色 , 丁乙纸上新作”展,香格纳波特曼,上海,1996,由香格纳画廊提供

1999年由徐震、杨振中和Alexander Brandt(飞苹果)组织的“超市”展

比翼艺术中心历年展览现场

Afterall展览史丛书的定位从一开始就回避了惯常的论文集,而是将当下研究和当时的一手文献进行整合。每本书往往既有邀请学者新撰写的论文,也辑录遴选出的展览当时的重要文本(重要展评、策展人自述等)和图片文献(包括复原的展场图和大量现场照片)。这种复合式的文本组合反映出当代艺术历史尚在形成之中的状态。【1】我想先介绍其中的四篇以大致勾勒出本书所探讨的历史现场。关注市场的艺术史学者Jane DeBevoise以俯瞰的视角描摹了2000年时上海的地产、画廊、博览会等艺术生态中的基础设施和当时中国当代艺术市场的整体状况,解析当时的市场对艺术实践者的意味,也给勾勒出上海双年展这一事件的远景。市场一方面是90年代的市场改革和对外开放中推动艺术生态变化的重要因素,但DeBevois也试图松动一种正在固化的“市场决定论”的叙述:日益蓬勃的“出口”市场在90年代使中国当代艺术成功也使其在全球化中受制于西方趣味和偏见。DeBevoise指出中国当代艺术虽然当时在国际市场中崭露头角(2000年时,住在上海的瑞士画廊主何浦林带领香格纳画廊ShangArt参加了瑞士巴塞尔的艺术博览会,这被认为是“中国画廊”第一次参加了顶级艺博会),但在国内外市场却远未成熟:上海的确涌现出数量众多的画廊,但推广当代艺术的仅有寥寥数家,并不成规模;而在1998年由伦敦的佳士得拍卖组织的“亚洲前卫艺术”(Asian **ant-Garde)专场上,中国艺术家的50件作品中有47件流拍,中国当代艺术也并不受藏家广泛认可。如此情形下,1999年由徐震、杨振中和Alexander Brandt(飞苹果)组织的“超市”展和2000年的“有效期”展览回应的其实是本地的商业环境,他们借用商业的语汇、日常生活的情境和与大众互动的形式(徐震后来开设的“没顶公司”也是类似的尝试),而非批判西方艺术市场的操纵。DeBevoise认为像香格纳(ShangArt)和比翼艺术中心(BizArt)这样的商业和半商业空间其实为当时的艺术创作提供了更多创作尝试和流通的机会。

2000年上海双年展的预备会。左一为时任上海双年展执行馆长李向阳,站立者为参展艺术家黄永砯。

分析第三届上海双年展的推动过程和策展思路的任务落在了策展史学者于渺的文章上。于渺开篇指出第三届上海双年展是一个多重的悖论,虽然是一个成功的历史事件但展览本身往往被整体忽视。由当时以历史建筑跑马总会作为展览空间的上海美术馆主办,这届双年展也是很多历史意义上的“第一”:例如,虽然主办方并未强调,这届由官方支持的双年展是“中国第一次公开、合法举行的现代艺术展”【2】(朱青生语);另外,双年展自此也成为了上海市的经常性文化项目;而67位中外艺术家的参展也意味着艺术的国际舞台终于不再远在欧美,中国开始以双年展的形式呈现它所理解的“国际”。同时,这次国际化尝试的失败在于中外交流的失效,呈现不具整体性而近乎不同艺术实践的“东拼西凑”(eclectic pastiche)。

在上海美术馆的院子里,蔡国强的作品在宣传栏上展示。

策展人侯瀚如和黄永砯在搭建作品《沙的银行或是银行的沙》。

侯瀚如因地制宜,在上海美术馆老楼的顶层做了一个名为“城市实验室”的展中展。图为艺术家Aglaia Konrad在布展。

周啸虎的作品《水调歌头》在2000年上双中展出的少数中国艺术家的录像作品之一。

于渺复盘了官方艺术体制改革者推动上海双年展国际化的过程,勾勒出多重力量在此过程中的复杂集结,同时松动了围绕“体制“的刻板认识以及“体制内外”的二元对立。她又以策展研究的方法对于不同策展人的策展实践进行分析,将策展人分为了三组:1990年离开中国前往巴黎的侯瀚如,曾与上海美术馆合作过的日本策展人清水敏男,以及上海美术馆的馆内策展人张晴和李旭。于渺认为,这三组策展人链接着三种正在形成中且尚不稳定的策展世界,也代表了对于“全球本土”的三种截然不同的诠释视角,彼此的差异显现在艺术家的选择和作品的空间摆放中。已在国际当代艺术的策展领域具有影响力的侯瀚如关注城市化和全球流动,以混杂多元、变动不居的“中间地带”(in the mid ground)解构对国族的一味溯源,而他所选择的艺术家也常常具有移民经验。受到九十年代兴起的“亚洲“和 “亚太”框架影响的清水敏男强调亚洲之间的文化地理交流,他将更多的亚洲和非洲的艺术家带入了这次双年展。他与张晴共同尝试的“跨亚洲对话”(trans-Asian dialogue)将中国、韩国和日本艺术家并置,试图提供“中西对立”之外的另外一个思路。与侯瀚如强调的“流动的全球“和清水敏男侧重的 “对话的亚洲”相比,上海美术馆的策展人张晴和李旭则代表了许多体制和学院内艺术家的期待:以中国为中心的视角叙述全球,发展出植根于中国文化脉络的当代艺术实践。根据于渺对李旭的采访,上海美术馆的馆长、著名水墨画家方增先认为绘画,特别是学院派的水墨和油画,不应该被边缘化,反而应该成为上海双年展区分于其他双年展的特征。这也直接导致以油画和水墨为媒介的学院派艺术家选入了上双——这也被当时许多体制外的艺术家和评论家诟病为“对体制的屈膝”。通过爬梳当时策展人合作的史料和研究展场空间的策略,于渺则认为,中国学院艺术与观念艺术的同场并置恰恰是2000年上海双年展的一次难得的尝试,在协调不同策展观的同时有效地质疑了单纯以欧美为中心出发的全球当代艺术定义。于渺从双年展的空间布局回推出了三种策展思路,虽然名义上皆围绕着“全球本土”这一貌似空洞的议题展开,但在策展内核上却有着实际的冲突。貌似和谐的2000年上双的表象之下是“以中国为中心”、“以亚洲为导向”和“混血和流动中的全球”这三种策展观的差异、不兼容以及适度的调和。

蔡国强、李禹焕和王怀庆被并置在上海双年展的同一个展厅,作为一种“跨亚洲对话”的尝试。

2000年上海双年展的另一个不被认知的展场是上海的一家幼儿园。河原温的作品在其中展出。

2000年上海双年展把一楼最醒目的位置留给黄永砯、方力钧、刘小东、隋建国等中国艺术家的大型作品。

中国需要什么样的全球化?学者朱青生在谈及这届双年展时评价,“中国在艺术上要评价世界,才举办上海双年展,但是一旦有机会来评判,却又没有自己的标准”【3】。针对这一问题,论文集选择翻译的学者徐虹在2001年发表的《选择、被选择与谁选择——“全球化”语境中的上海双年展》谈得很透彻。徐虹曾参与组织第一届与第二届上海双年展,她提及了首届“96上海(美术)双年展”就在其宗旨中说明要“在2000年办成具有国际性的大展”、要“逐步改变[…]中国美术和国际展览中处于外围和被选择的地位”【4】。但第三届双年展的艺术家和作品仍然选择了海外策展人,也仍大体遵循了后殖民话语。徐虹认为这其实是因为整个中国,不仅在艺术界,都面临着如何“国际化”同时发展“民族性”的棘手问题,富于创见的实践却尚未出现。刘鼎和卢迎华在分析艾未未和冯博一策划的外围展“不合作方式”时,将这个展览放在了90年代中国当代艺术家的独立于学院、美术馆、市场的自我组织的实践脉络之中,这个脉络中的案例包括宋冬、郭世锐策划的“野生:1997年惊蛰 始”和艾未未、冯博一策划的艺术家书《黑皮书》系列。在围绕第三届上海双年展的二十个左右的外围展中选择细究“不合作方式”,一方面当然是因为这个展览召集了46位艺术家、有大的体量和影响力。在梳理中,两位作者更看重的是主策展人艾未未在“不合作方式”中提出的态度:他所反对的并非艺术的合法化本身,而是某些艺术家急切拥抱权威的姿态,强调艺术应该避免被同化与规训。这是官方正式入场、国际不再遥远而市场尚未席卷之时的多样声音中的一种,和其他声音一样,它们都一同存在于2000年的上海,但都未获得足够资本、权威的倾向或者彼此的认同。高士明在2009年的文章里写到,“‘当代中国艺术’实在是意义丛生的一团乱麻,中国画与当代艺术的老死不相往来,美协画家、画院画家与实验艺术家相忘于江湖……此种关键在于能否在这些不同的系统之间建立一种‘有所作为’的对话关系。”【5】 而2000年的上海,正是各方在彼此喊话、对峙,但都面向对方的时刻。

群展“不合作方式”参与者集体肖像,刊登在展览目录上

群展“不合作方式”在上海的展览地点

本书末尾收录了艺术家周子曦在2004年的写作《从牛庄到比翼》。周子曦是上海的牛庄艺术家群体和比翼艺术中心的参与者的一员,他以内部视角呈现了千年之交时包括徐震、杨福东、杨振中等在内的上海本地当代艺术家群体和上海艺术现场的变化。前面五篇论文中的分析视角也在此转换为主观的陈述,作者勾勒出一群年轻人的热烈友谊、生机勃勃的合作展览的气氛,以及这些纽带和现场的渐渐消散——这篇文章里没有对国际化和本土性的讨论,也没有权力斗争的意识。它似乎回到了艺术和生活本身,回到了时代浪潮中多数个体的、略显平淡的经历。2004年的记录进入2020年的学术出版,这中间也有背景的变化——当代艺术已成为了一个参与者和受众更多、和社会连接更紧密的领域。因此当代艺术史(“当代已然成史”,纪念策展人黄专的出版物以此命名)和展览史的写作也是比较小众的活动与私人经验转化为公共知识的过程。在这一点上,编辑通过选录周子曦的文章强调了未被概括和转化的经验中蕴含的其他线索——这其中有友谊,有艺术媒介和风格的自然淘汰,有事情发展中的随机。《不合作的共存》以“全球化”作为本书的大背景,“全球/本土”也是中国当代艺术中老生常谈的话题,好在这本书参与这个话题的方式是谈具体的事件,并且谈得确切。对于中国正在发生着的当代艺术史和展览史写作来说,个案写作的精准和在远望时保持视线的模糊同样重要。精准可以把当代艺术的话语重新牵连回行业工作者的具体实践,而模糊的视线可以让人们从已渐老旧的议题中出逃,发现更多已经湮没的其他线索。那些已经被时间抹消的实践,往往更能启发人们去想象与现在不同的路径。

周子曦所描述的自身经历的独特性,也在书中被新加坡的艺术评论人Lee Weng Choy反思。Lee认为,艺术作品通常可以再次相遇,展览却是“一次性”的,即便有时展览会被重制(re-stage),展览所处的特定的历史时刻却和展览之中的作品、空间、文字和其他事物的具体组合一样重要。看展览的唯一方式就是曾经去过展览,获得“到过那里”的亲身经验。【6】而对未曾到访过展览的研究者,研究很多时候也是试图去复原和想象这种经验。本书的编辑之一Lucy Steeds是展览史的研究者,展览史对她来说是把艺术放在了一个和其他事物共处和相连的状态下。Steeds说,这门历史短暂的学科关心的是“在大环境、机构的意识形态以及特定的地域和历史时期的公众的影响下,艺术怎样和它相邻的艺术和非艺术的事物一起发展的?”【7】 “相邻”(adjacent)意味着从艺术作品和艺术现场发生的具体条件出发,而不是从艺术史或者艺术理论预先框架着手,因此一些之前会被忽略的因素也会被纳入到研究中。比如在于渺的研究中,政府系统和官方美术馆这样在许多叙述中站在当代艺术对立面的角色,在第三届上海双年展的案例里其实是耐心的沟通和协调者,美院、学院、画院、政府、海外基金会等等幕后角色被叙述带入了视野。

群展“不合作方式”展览现场

“相邻”其实也意味着研究者需要身在其中地去想象展览。于渺未曾到访过2000年上海双年展,她在研究中受益的一个方法是亲自到上海美术馆旧址所在的跑马总会,拿着当时的作品分布图、在展览实际发生的空间里走一遍,借助展览现场照片去还原作品的状态,也意识到这件作品所处在的建筑内的位置和它近旁作品之间的关联。【8】类似的,《不合作的共存》收录的展览平面图和现场照片也常常在图注中包括了作品之间的位置关系。于渺去跑马总会,读者靠照片和文字去想象身在展览之中的经验,都是后来者试图重新进入历史现场、从一个角落开始慢慢复原出整体的面貌的尝试,试着进入Lee所说的“那里”。这些努力和尝试其实都是“相邻”本身带来的要求。

对于像周子曦和Lee这样的当事人来说,记忆是私人的偏颇视角,但正是这些视角才代表了当时的人们的不同立场和兴趣。《不合作的共处》选录了许多展览当事人的第一人称的自述(书中称之为Voices,“声音”),这些节选有时交代整个过程、有时是一个场景,例如郑胜天和李旭都谈及了第三届上海双年展如何赢得和巩固体制内部的共识,而陈羚羊则谈及了艾未未邀请她参加展览时的情形。整本书借此也把对策展人的聚焦打散、把注意力引向更多的推动者和参与者,也和书中收录的大量照片、展场平面图等视觉材料一起打断了大多由论题驱动的长文章的视角。这些夹杂在文章与文章之间的带着各自语气的介绍、引述、趣闻、猜测等等,迂回着把读者带回到尚未被问题化、未被统合的历史。采访大多由本书的编辑之一、亚洲艺术文献库的翁子健所做。采访时间大多是在年初,正在新冠疫症在国内爆发的时刻。

群展“不合作方式”展览现场

这本书的编辑思路可以与策展史研究者比利安娜思瑞克(Biljana Ciric)编辑的《展览史:上海1979-2006》做一比较。【9】《上海1979-2006》按编年表的顺序、每一年份选择了一个展览,囊括展览基本资料和一篇与当事人的采访,2000年入选的是“不合作方式”以及和冯博一的访谈。这样的一个目录其实是以上海艺术家自发组织展览的实践作为脉络。《不合作的共处》则专注于呈现2000年的上海的充满矛盾和张力的展览实践,它把一个时空切片延展成一个动态的过程,将官方背书的第三届上海双年展置于原初事件,逐渐呈现出它搅动和推进的艺术家们的实践以及不同艺术系统之间的互动。在阅读《不合作的共处》的过程中,我一直能感到作为读者的自己在第一人称的原始材料和第三人称的分析之间跳跃,同时也在相距二十年的过去和今天之间不断跑动着,既对一手材料生出自己的理解,也经常在揣摩当事者在被提问、回看过去时的内心活动。艾未未在回顾《不合作方式》这个展览时,说“这个展览无足轻重,它并不会对中国的艺术发展[有所推进],或者是说有一个怎样承上启下的作用……它是应运而生的,抓住了机会,该喊出一声的时候出了一声,很快,当然会被中国的泡沫所淹没。”

正如艾未未所说的,第三届上海双年展、“不合作方式”、“有效期”这些展览和今天中国的艺术实践并没有明确的承上启下的关系,但2000年的上海展览的现场却是一个讨论中国与全球化关系的绝佳案例,因为“国际”被官方主动引入了上海,全球化因而成为了一个中国内部的问题,双年展又要求中国又必须将自己置身于全球之中。John Tain在本书的导言中将2000年的上海的展览描述为“在全球化之初(in the wake of globalisation)图解了中国的当代艺术”,也提出了第三届上海双年展的举办意味着全球化的推动者由西方转变为中国这样一种猜想。【10】《不合作的共存》没有直接处理中国与全球化、后殖民话语之间的关系,但它记录了当中国凭借双年展接入了全球当代艺术的流通、进入了批判话语的生产空间时一些失败的沟通。

Lee Weng Choy在2000上海双年展研讨会“上海·海上——一种特殊的现代性”上的讲话,2000年,由亚洲艺术文献库提供

Lee Weng Choy作为一个既不来自欧美、又非中国人的“国际人士”,是本书作者之中唯一一位工作领域不在中国当代艺术或者展览史的人。2000年,Lee受侯瀚如的邀请参加了上双的学术研讨会“上海·海上——一种特殊的现代性”,在研讨会上,他有关新加坡艺术的演讲中对西方的嘲讽被中国艺术家误解,侯瀚如接替当时的同传进行了翻译和解释。新加坡和中国的当代艺术在90年代时都有受到西方标准判断的经历,但Lee似乎并未被中国的同行认为彼此之间分享着相似的立场。Lee在他文章中发问,2000年的上海双年展对于中国之外的世界,比如东南亚,意味着什么?这个问题也与本书的编辑们有关,中国之外的艺术界在研究第三届上双时的兴趣是什么?Lee在文中引述了Lucy Steeds的猜想:1989年的巴黎展览“大地魔术师”(Magiciens de La Terre)、伦敦展览“另一个故事”(The Other Story)和第三届哈瓦那双年展等等某种程度上开启了以艺术家的文化轨迹而非国家来策划展览,这样的策展思路是随着像2000年的上海双年展和外围展消退的吗?

Steeds对“大地魔术师”的展览的认识更偏重跨国和跨文化的艺术实践。冷战结束之后的90年代,国际主义(internationalism)盛行,西方出现了许多推动跨国交流的艺术文化活动。但对于中国艺术家来说,Steeds谈及的移居、旅行、接触不同文化的经验并非主流,更普遍的经验是徐虹在文章里谈到的被西方策展人和藏家选择的境况。身份政治不仅未消退,而且和多元文化主义(multiculturalism)的思维结合,来自非西方的当代艺术也常常被以刻板印象中的民族文化作为衡量标准。在1994年一次为了纠正当时西方流行的国际主义的“新国际主义”研讨会上,侯瀚如就谈及在1993年的牛津的一个展览上,黄永砅、王鲁炎等人的作品被一些英国评论人批评为是对西方当代艺术的模仿——因为现当代艺术被认为是西方的艺术,而不是一个向全球开放的艺术。90年代“中国当代艺术”(Chinese contemporary art)的品牌在国外形成,但在国内外生活的中国艺术家都仍面临着如何言说自身经验的问题。侯瀚如较为系统的对全球流动和城市化的论述注解了一部分流动中的艺术家群体的实践,但是生活在中国的艺术家们、认同着“中国”的艺术家们该如何言说自己和世界之间的联系?旅居国外的艺术家们在侯瀚如的论述之外,在如何通过作品在表达他们对身处其中的世界的看法?

“有效期”展览现场

旅法艺术家陈箴在90年代中期回到上海时在地铁上看到了房地产广告上写着“不用去纽约巴黎,生活同样国际化”,下一行的小字写着“国际化新型都市”。90年代上海对国际化都市的想象是以纽约巴黎为蓝本,却也认为上海可以成为这样的国际都会,甚至可以重新定义国际化,成为“新型都市”。第三届上海双年展在被主办方谋划时定位于“国际性的大展”,这里的“国际性”和陈箴看到的房地产广告里对“国际化”的理解是一致的,“国际”并非全球的实际空间,而是已经成为全球资本流通节点的大都会,“国际性”便意味着“成为中心”。这和学者酒井直树眼中的“国际世界”(the international world)的空间特性有异曲同工之处。酒井认为,“国际世界”对于美国来说是近乎图式(schema)的由上至下的概念投射而非如实的从土地上生长出来的实际空间,比如“东亚研究”这一学科本身就是冷战之中美国试图制霸全球时将这一地区视为一个管理对象而相应发展出的研究范畴。【11】类似的是,90年代的中国社会里,当经济发展成为核心话题,“国际”也从原来的“第三世界”变化为想象中的欧美,“国际”本身也成为一个连续、平滑、同质的空间。在双年展中,“全球”和“本土”其实更像名为“国际性”的集体想象中被安排的要素——是否需要有民族性的绘画,是否要有亚洲的邻国?正如于渺在文章里提及的,在第三届上双策展人李旭的理解里,不同策展人之间基本上仍然按照了地域来分工和挑选艺术家,而按照地域来拼出全球,其实和酒井所说的“国际世界”的思维方式的问题一样,落入了先定的图式。

Lee Weng Choy认为在已有亚太三年展为中国发声的情况下,中国通过举办上海双年展成为了亚洲的当代艺术的代称,这条路径后来也被新加坡复制。我对这一判断的理解是,Lee其实是说,在论述失败的情况下,第三届上海双年展成功之处是在它的机制建设,2006年新加坡也效仿此法、举办了自己的双年展。当时间跳至2020年,我们会发现新加坡作为东南亚当代艺术展览和研究中心的位置日益巩固,中国在研究、展览方面却并没有成为亚洲或者东亚的当代艺术的枢纽,而是成为了“国际”的一部分。“中国当代艺术”仍然存在,存在于古根海姆和泰特美术馆的研究中,存在于英文学刊中,存在于研究机构正在进行的艺术史书写中;另一方面,上海和香港成为了欧美大型画廊的新站点,Art Basel Hong Kong努力向Basel Basel趋近,欧美成名艺术家大展(常常是在画廊的赞助下)进入中国的美术馆——在研究论述和资本的流动中,“全球”和“本土”的位置甚至发生了翻转。更为尴尬的是,今天与中国有关的艺术家们(生活在中国,或者受过中国文化和社会的影响的艺术家)的实践与在形成的有关中国当代艺术的论述之间也是断裂的,或者说,90年代中国艺术家面对的情况并未发生根本的变化。这样的情况下,《不合作的共存》这本书其实是从已经承认的论述失败出发,用原本的历史作为与今天沟通的媒介。但这也是这本书面向的更广泛的读者——艺术家,艺术行业的从业者,而不仅仅是史料爱好者——会面临的一个问题,读者需要带着自己的问题去阅读,去根据慷慨的资料生成自己的理解,也要接受或许不会豁然开朗、问题仍然存在的挫败。

机制、话语和实际的艺术实践的发展在很多时候都是错位的,Lee在文章中乐观地提出,“全球/本土”,“中国/西方”,“边缘/中心”等二元论可看作是成双成对(doublings)、能生成更多事物的概念。我对这句话的理解是,对今天的艺术实践者来说,在现实中具体的全球化过程里,二元的概念更多的是继承下来的思想资源中的工具和参考,它需要帮助我们看到更多具体事物和系统之外的尝试,看到“国际”之外的、人们真正生活着的空间,看到人们借助技术和友谊营造出的不同系统,看到中国本身的多义性,还有人们在于世界互动时富于想象的应对、偶尔的塑造自我身份的自由。这之后,我们要重新发明语言。