从研究到策展——本土与国际视野中的中国当代艺术

From Research to Curating:

Chinese Contemporary Art Between the Local and the International

曼彻斯特|Manchester

2019年6月20日

艺术中国|ArtChina

提前一天,5月16号,演讲者们从北京、香港、威尼斯、巴黎和阿姆斯特丹赶过来,在暮色下的英国曼彻斯特华人当代艺术中心(CFCCA, Centre for Chinese Contemporary Art)集合。当晚正好是何翔宇的同名展览在CFCCA的开幕,长方形的黑盒子空间里展出着“柠檬计划”的录像和一些被打亮的架上作品,但不同的明黄色的色号模块在昏暗的光线下仍然是黯淡的。

![]()

当晚开幕的情形其实很合适用来讨论第二天学术会议的题目:“从研究到策展——本土与国际视野中的中国当代艺术”。CFCCA的前身是曼彻斯特中国城里的华人社区艺术中心,在2000年后转型为关注华人当代艺术的英国公立机构,在关注国际化了的“华人当代艺术”的同时也逐渐与当地的华人社区观众脱节;而何翔宇的个展是他自2019年3月以来在全球范围内第七个展览,他出现在威尼斯双年展的中国馆,也出现在成都、广州、乌镇和曼彻斯特,他的“柠檬”也在印度、德国、南美等不同的社会文化系统中穿梭,成为跨文化叙事的线索;参加开幕的观众们,则几乎都是“中国当代艺术”这个系统中的从业者(不仅是White Cube的销售总监,还包括研究者)或正徘徊于系统边缘的艺术学生,许多人像我一样是从外地过来。恍惚间我觉得这儿不是工业城镇曼彻斯特,而是“中国当代艺术”在英格兰岛上的一块飞地。这儿的展览并非是90年代国际主义兴盛时期的“文化交流”,相反,这里是“中国当代艺术”这个全球化母体的延伸,但又有包裹着它的海岛的属性——有人问,这个机构的工作语言是中文吗?不,不,是英文。

何翔宇隔日就离开了,没有参加在曼彻斯特大学的Whitworth Gallery举办的研讨会。的确,研讨会的主角是“中国当代艺术”这个领域的研究者和策展人们——研讨会由CFCCA和北京中间美术馆组织,也接受了曼城本地高校和CFCCA的研究网络Asia Research Network for Arts and Media(ARNAM)的支持。会议开始的致辞者是在曼彻斯特大学做中国研究的教授Peter Gries,他说曼彻斯特大学已经有八千名中国学生,这显然是一个无法被忽略的事实,但外国人做中国研究却仍很尴尬——中国人常常觉得外国研究者们自以为是:“You foreigners are just selfish,自私。”Gries提及的事实和情况是在曼城的两天时间里,最让我觉得这个会议应该在曼城而不是在北京或者香港发生的理由。“外国人”和“中国人”这两种身份或者说两个词语所代表的视角也在5月17日持续一整天的会议中拉扯,虽然很少有人提及研究者身份在研究和策展实践中会遭遇的问题。当然,每个人都会意识得到采取一个固定视角是有问题的,但人们要做的努力是怎么带着有问题的视角去继续说话,做出一个经得住敲打、对现在和未来有意义的分析。

会议分为上、下午两组,每组持续三小时。上午的发言和讨论由中间美术馆的高级策展人苏伟主持,三段发言所围绕的一个基本问题是:我们如何书写历史。荷兰的艺术史家玛丽安娜·布劳沃(Marianne Brouwer)做的是个案研究,她按照年代顺序呈现了荷兰人戴汉志(Hans van Dijk,1946-2002)从1986年来到中国南京到2002年去世之间,与中国艺术家之间的交游和他为推动中国实验艺术发展而做的作品收藏、档案整理、跨国咨询和展览策划。在场知道戴汉志的观众,许多看过布劳沃在2014年参与策划的展览“戴汉志:5000个名字”(尤伦斯艺术中心,北京)。艺术家刘鼎介绍的是他和批评家卢迎华在中间美术馆策划的研究型展览“沙龙沙龙:1972-1982年以北京为视角的现代美术实践侧影”,他们希望打破目前中国当代艺术在“自我神话”过程中塑造起的1970—80年代官方机构/实验艺术、政治/艺术等二元对立的叙事,重新挖掘和描述改革开放之前、特别是文革这一历史阶段中艺术创作及其周遭生态的复杂性。

如果说布劳沃更多是为了传播戴汉志的故事、希望人们抵抗遗忘、记得中国当代艺术早期发展中的这位“老汉斯”,刘鼎和卢迎华的研究则带有极强的目标:他们知道自己在参与的是不同艺术历史叙述之间的竞争;某种历史叙述作为一种话语,也有它被制造出的因由。刘鼎在发言中一直提醒台下的座中人,历史被语言叙述,而语言之中是结结实实的稠密的政治。这或许也是刘鼎的发言题目“往昔如异国”(The Past is A Foreign Country)的用意。除去这行引用的诗句的字面意义,学者David Lowenthal在同名著作里论及,过去一旦过去就永不可及,人们永远是在为今天重述过去——这不是什么新鲜视角,但Lowenthal真正有影响力的领域是在文化遗产。看到这题目时我在想,“中国当代艺术”已经成为遗产了吗?那这遗产会属于谁?

![]()

学术研讨会现场

![]()

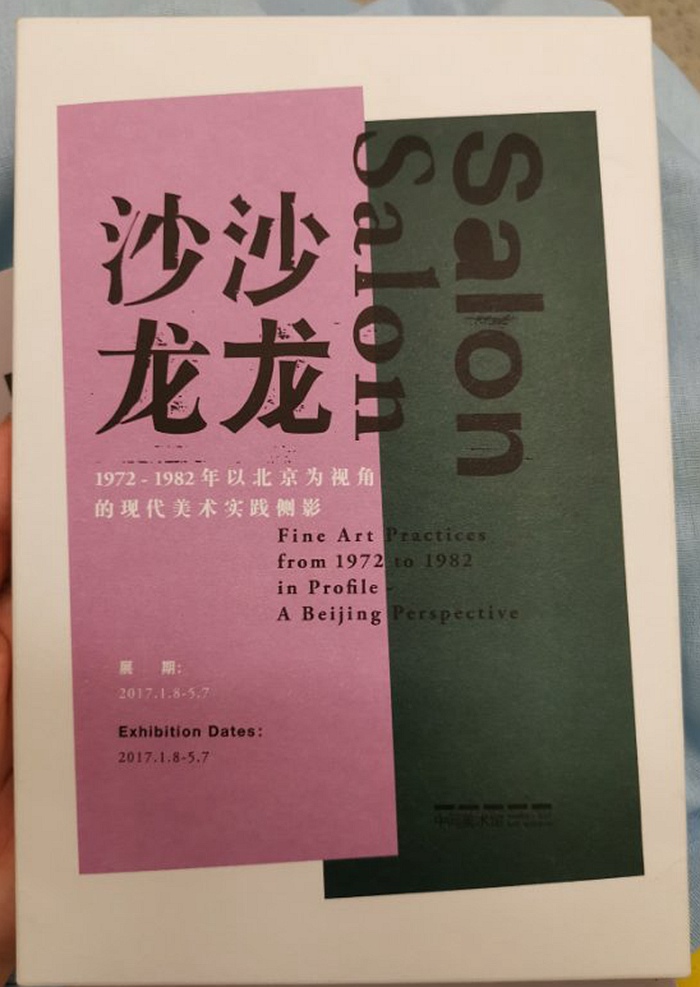

“沙龙沙龙”展览出版物

讲座之后朋友借给我一匣“沙龙沙龙”展览开幕时的出版物,那里面有一沓被对折的散装纸页,纸页内里的文章是刘鼎、卢迎华和苏伟对具体的文艺政策和艺术家团体的梳理(例如他们提及了“四月影会”在1976年的成立和“自然·社会·人艺术摄影展”在1979年的举办,以及这次展览后不同刊物的不同态度),封面则是颜色各异的局部展墙的3D模型。这纸页的正反面,其实也是研究转化为论文和展览这两种方向的一体两面。刘鼎谈到了一些展览呈现的方法,比如档案等原始资料的呈现、老照片放大作为墙纸等等,但可能囿于时间,他没深入到具体使用的材料、谈及某个特定的艺术家团体或者展览的故事。

上午的第三位发言者是马赛拉·莉兹塔(Marcella Lista),她是巴黎蓬皮杜国家现代艺术博物馆新媒体收藏总策展人,目前也在策划蓬皮杜艺术中心与上海徐汇区的五年合作之中的首个展览项目。她的讲座“重路:取代现代叙述”(A Double Path: Displacing the Modern Narrative)带来了一个展示的需求(要在上海做出一个运用蓬皮杜藏品的展览)如何催生出研究的好例子。蓬皮杜在上海做展览, 既要做到相关性、最好能对两地的艺术创作有实际的推动,又要时时自我提醒、避免在新时代再做文化殖民。她分享了一个最终没能推进下去的展览方案——搜寻不同时期在法国的中国艺术家和他们的作品,有的是像林风眠、潘玉良等民国时去法留学,有的是像严培明等在80、90年代移居法国,有的艺术家在2000年后又回到了中国。如果我没记错,展览计划的题目是叫作“Chinese artists in France”。或许因为这是一份初期研究,这份计划对我来说仍然是静态的,换句话说,它除了丰富甚或取代“中国艺术家去法国学习现代艺术”这一历史叙述,它还未明确展览自身也将是一个行动——假如今天这些作品从法国来到上海展出,它将明确地对今天产生影响,那它该如何定义自身,作品是否算是被召唤而归?展览又将用什么动词来描述这些艺术家和这些作品在中国和法国之间的辗转,“来”,“去”还是“回”?上午的三位发言人布劳沃、刘鼎和莉兹塔在参加苏伟主持的讨论时,各自都提及了对“当代”的理解,三个人的语境的交汇处(也是抢话筒的时候)或许是对“当代”正在被书写为历史、被机构化、被纳入不同系统的敏感。

会议下午的发言由CFCCA的资深策展人玛丽安娜·松琪(Marianna Tsionki)主持,三位发言人康喆明(Cosmin Costinas)、瞿畅和泰萨·玛利亚·格松(Tessa Maria Guazon)是来自香港和菲律宾的机构策展人。听到下午场的时候我特意看了一下会议的英文标题“Transcultural Research and Curatorial Practice in China’s Contemporary Art”里用的是“China’s”而不是“Chinese”。CFCCA一直则以“华人”“华语”来理解“Chinese Contemporary Art”,一方面是因为CFCCA在创始时和华人移民社群的渊源,另一方面或许也与它试图与新加坡等更多地区的艺术发生关联有关,毕竟对于CFCCA,它的基础支持系统来源于英国的公共艺术资金,需要与更多的受众产生连结。在下午场,讲座的重心似乎从上午的“China”分散到时而为跨文化(transcultural),时而为研究(research),时而为策展实践(curatorial practice)。

香港艺术机构Para Site的总监康喆明谈及了他策划的“疫年”(The Plague Year)和即将巡回至上海外滩美术馆的展览“百物曲”(An Opera for Animals),前者深植于香港的疫病历史,后者则像是受到策展人Anselm Franke影响的双年展展览,通过歌剧这一形式检视“现代文明”与“原始文明”、自然与文化等看似对立的系统之间的交融和渗透(其实我也不太清楚自己是否搞清了展览要问的问题)。

格松是今年威尼斯双年展中菲律宾国家馆的策展人,作为一名在菲律宾大学教授策展(当地使用的英文是curatorship)和艺术理论的老师,她分享的一系列在菲律宾和台湾等地开展的艺术项目都以研究为导向——最明显的特征是她的每一个项目都有尝试去回答的研究问题(虽然可能是后设的),而回答这些问题的方法则被格松总结为“跨地方”(TheTranslocal asCuratorialMethod)。

Para Site的策展人瞿畅分享了她去年策划的群展“黯恋”,她把细腻、复杂但也强烈的私人情感作为公共展览的主题和线索,让观众易于与作品共情的同时,也凸显了今天这个时代的“个人即政治”,“爱”也从不可见的私人领域进入了公共的政治讨论之中。瞿畅在展览之中开展的针对艺术家的研究方法,涉及到了很多主观的、自反性的研究,而这在她和艺术家陈泳因合作的展览“硬忌廉”(即将在广州黄边站开幕)中会更加明显,“情感劳动”被明确提出将与“艺术劳动”被一同反思。

之前提到,下午的三位发言人回应着会议题目的不同方面,但因为研究对象之间的差别,他们各自的研究和实践之间其实没有太多的对话基础。在讨论时,主持人松琪问三位发言人,研究如何被转化为策展实践,Para Site的康喆明和瞿畅都将问题直接转化为了展览生产,并且强调展览本身作为策展人工作中最重要的输出形式,而这个问题对于每个策展项目都有研究问题和研究方法的格松则似乎变得没那么需要回答。恐怕是在这里,我意识到提问者松琪或许是在英国的学术语境下使用“research”和“curatoiral”这两个词——而这也许并不适用于香港的情况。

正如之前刘鼎提醒的,任何话语和术语都有其历史,curatorial是curating这个动名词的形容词,它被学术化也是近20年在欧洲和北美学术界发生的事。虽然有像Irit Rogoff、Maria Lind、Paul O’Neil、Simon Sheikh等不同研究者的定义,但这个词之所以被频频赋予新义是因为90年代末欧洲的艺术界对展览这一形式的普遍疲惫:人们逐渐厌烦策展人作者宣言式的展览,试图找到让艺术变得更平等、更能共同参与的新形式。而在展览逐渐从策展人中心制向外界打开的过程里,研究被引入成为重塑策展的一个重要因素。Curatorial在学界最被广泛引用的定义或许来自纽约巴德学院的策展研究中心(Center for Curatorial Studies)的主任保罗·奥尼尔(Paul O’Neil),在他和Mick Wilson主编的论文集《策展研究》(Curating Research)的前言中,奥尼尔写到的,“‘curatorial’在使用中常常指向了一些事物生成的方式,例如基于研究、对话式的实践,在这其中持续的过程和偶然发生的事件和思索中的行动、结果开放性的生产同时进行”。 研究(Research)甚至被伦敦金匠学院策展系的主任Simon Sheikh认为是“the curatorial”最重要的一个特征——不过这并不意味着策展被绑架成为知识生产的工具,简单来说,the curatorial并不期盼也无法允诺能及时写出一篇画册文章(那是curating做的,被专业化了的知识生产)。The curatorial或许更近于一种研究/行动,它挑战固化的展览生产体系和其中对应的知识系统,它强调即时的发生和分享,也因此,它和公共活动(public programming)常常联系在一起。

在这个语境之下,研究(research)和策展(the curatorial)之间的转化变得关键,而对展览模式的反思也是相关讨论中的一个共享的预设。这也是我在CFCCA策展人的提问中听到的,甚至是在会议的标题中看到的。但显然,“research”和“curatorial”,“研究”和“策展”,这些词汇在北京、英国、香港和菲律宾,在不同语言之中,在不同的艺术生态里,在机构和学院里,它们的内在关系并不相同。假如“中国当代艺术”不再是一场讨论的锚点,那么在曼彻斯特发生的这场讨论,或者在今天任何有关展览研究、策展研究的讨论,研究者和策展人们都需要在开始讨论前意识到各自对展览(exhibition)、策展(curating/curatorial)、研究(research)等语汇的不同理解。

而话说回来,90年代末、2000年初的欧洲人对展览的焦虑当然不一定是北京、香港或者菲律宾艺术从业者们现在的焦虑,有关the curatorial的讨论也是一个区域性的知识生产和实践。但我好奇的是,今天在“中国当代艺术”的系统里,是否存在着一种普遍的焦虑呢?如果有,这种焦虑又会如何影响我们的生产方式?

当晚开幕的情形其实很合适用来讨论第二天学术会议的题目:“从研究到策展——本土与国际视野中的中国当代艺术”。CFCCA的前身是曼彻斯特中国城里的华人社区艺术中心,在2000年后转型为关注华人当代艺术的英国公立机构,在关注国际化了的“华人当代艺术”的同时也逐渐与当地的华人社区观众脱节;而何翔宇的个展是他自2019年3月以来在全球范围内第七个展览,他出现在威尼斯双年展的中国馆,也出现在成都、广州、乌镇和曼彻斯特,他的“柠檬”也在印度、德国、南美等不同的社会文化系统中穿梭,成为跨文化叙事的线索;参加开幕的观众们,则几乎都是“中国当代艺术”这个系统中的从业者(不仅是White Cube的销售总监,还包括研究者)或正徘徊于系统边缘的艺术学生,许多人像我一样是从外地过来。恍惚间我觉得这儿不是工业城镇曼彻斯特,而是“中国当代艺术”在英格兰岛上的一块飞地。这儿的展览并非是90年代国际主义兴盛时期的“文化交流”,相反,这里是“中国当代艺术”这个全球化母体的延伸,但又有包裹着它的海岛的属性——有人问,这个机构的工作语言是中文吗?不,不,是英文。

何翔宇隔日就离开了,没有参加在曼彻斯特大学的Whitworth Gallery举办的研讨会。的确,研讨会的主角是“中国当代艺术”这个领域的研究者和策展人们——研讨会由CFCCA和北京中间美术馆组织,也接受了曼城本地高校和CFCCA的研究网络Asia Research Network for Arts and Media(ARNAM)的支持。会议开始的致辞者是在曼彻斯特大学做中国研究的教授Peter Gries,他说曼彻斯特大学已经有八千名中国学生,这显然是一个无法被忽略的事实,但外国人做中国研究却仍很尴尬——中国人常常觉得外国研究者们自以为是:“You foreigners are just selfish,自私。”Gries提及的事实和情况是在曼城的两天时间里,最让我觉得这个会议应该在曼城而不是在北京或者香港发生的理由。“外国人”和“中国人”这两种身份或者说两个词语所代表的视角也在5月17日持续一整天的会议中拉扯,虽然很少有人提及研究者身份在研究和策展实践中会遭遇的问题。当然,每个人都会意识得到采取一个固定视角是有问题的,但人们要做的努力是怎么带着有问题的视角去继续说话,做出一个经得住敲打、对现在和未来有意义的分析。

会议分为上、下午两组,每组持续三小时。上午的发言和讨论由中间美术馆的高级策展人苏伟主持,三段发言所围绕的一个基本问题是:我们如何书写历史。荷兰的艺术史家玛丽安娜·布劳沃(Marianne Brouwer)做的是个案研究,她按照年代顺序呈现了荷兰人戴汉志(Hans van Dijk,1946-2002)从1986年来到中国南京到2002年去世之间,与中国艺术家之间的交游和他为推动中国实验艺术发展而做的作品收藏、档案整理、跨国咨询和展览策划。在场知道戴汉志的观众,许多看过布劳沃在2014年参与策划的展览“戴汉志:5000个名字”(尤伦斯艺术中心,北京)。艺术家刘鼎介绍的是他和批评家卢迎华在中间美术馆策划的研究型展览“沙龙沙龙:1972-1982年以北京为视角的现代美术实践侧影”,他们希望打破目前中国当代艺术在“自我神话”过程中塑造起的1970—80年代官方机构/实验艺术、政治/艺术等二元对立的叙事,重新挖掘和描述改革开放之前、特别是文革这一历史阶段中艺术创作及其周遭生态的复杂性。

如果说布劳沃更多是为了传播戴汉志的故事、希望人们抵抗遗忘、记得中国当代艺术早期发展中的这位“老汉斯”,刘鼎和卢迎华的研究则带有极强的目标:他们知道自己在参与的是不同艺术历史叙述之间的竞争;某种历史叙述作为一种话语,也有它被制造出的因由。刘鼎在发言中一直提醒台下的座中人,历史被语言叙述,而语言之中是结结实实的稠密的政治。这或许也是刘鼎的发言题目“往昔如异国”(The Past is A Foreign Country)的用意。除去这行引用的诗句的字面意义,学者David Lowenthal在同名著作里论及,过去一旦过去就永不可及,人们永远是在为今天重述过去——这不是什么新鲜视角,但Lowenthal真正有影响力的领域是在文化遗产。看到这题目时我在想,“中国当代艺术”已经成为遗产了吗?那这遗产会属于谁?

学术研讨会现场

“沙龙沙龙”展览出版物

讲座之后朋友借给我一匣“沙龙沙龙”展览开幕时的出版物,那里面有一沓被对折的散装纸页,纸页内里的文章是刘鼎、卢迎华和苏伟对具体的文艺政策和艺术家团体的梳理(例如他们提及了“四月影会”在1976年的成立和“自然·社会·人艺术摄影展”在1979年的举办,以及这次展览后不同刊物的不同态度),封面则是颜色各异的局部展墙的3D模型。这纸页的正反面,其实也是研究转化为论文和展览这两种方向的一体两面。刘鼎谈到了一些展览呈现的方法,比如档案等原始资料的呈现、老照片放大作为墙纸等等,但可能囿于时间,他没深入到具体使用的材料、谈及某个特定的艺术家团体或者展览的故事。

上午的第三位发言者是马赛拉·莉兹塔(Marcella Lista),她是巴黎蓬皮杜国家现代艺术博物馆新媒体收藏总策展人,目前也在策划蓬皮杜艺术中心与上海徐汇区的五年合作之中的首个展览项目。她的讲座“重路:取代现代叙述”(A Double Path: Displacing the Modern Narrative)带来了一个展示的需求(要在上海做出一个运用蓬皮杜藏品的展览)如何催生出研究的好例子。蓬皮杜在上海做展览, 既要做到相关性、最好能对两地的艺术创作有实际的推动,又要时时自我提醒、避免在新时代再做文化殖民。她分享了一个最终没能推进下去的展览方案——搜寻不同时期在法国的中国艺术家和他们的作品,有的是像林风眠、潘玉良等民国时去法留学,有的是像严培明等在80、90年代移居法国,有的艺术家在2000年后又回到了中国。如果我没记错,展览计划的题目是叫作“Chinese artists in France”。或许因为这是一份初期研究,这份计划对我来说仍然是静态的,换句话说,它除了丰富甚或取代“中国艺术家去法国学习现代艺术”这一历史叙述,它还未明确展览自身也将是一个行动——假如今天这些作品从法国来到上海展出,它将明确地对今天产生影响,那它该如何定义自身,作品是否算是被召唤而归?展览又将用什么动词来描述这些艺术家和这些作品在中国和法国之间的辗转,“来”,“去”还是“回”?上午的三位发言人布劳沃、刘鼎和莉兹塔在参加苏伟主持的讨论时,各自都提及了对“当代”的理解,三个人的语境的交汇处(也是抢话筒的时候)或许是对“当代”正在被书写为历史、被机构化、被纳入不同系统的敏感。

会议下午的发言由CFCCA的资深策展人玛丽安娜·松琪(Marianna Tsionki)主持,三位发言人康喆明(Cosmin Costinas)、瞿畅和泰萨·玛利亚·格松(Tessa Maria Guazon)是来自香港和菲律宾的机构策展人。听到下午场的时候我特意看了一下会议的英文标题“Transcultural Research and Curatorial Practice in China’s Contemporary Art”里用的是“China’s”而不是“Chinese”。CFCCA一直则以“华人”“华语”来理解“Chinese Contemporary Art”,一方面是因为CFCCA在创始时和华人移民社群的渊源,另一方面或许也与它试图与新加坡等更多地区的艺术发生关联有关,毕竟对于CFCCA,它的基础支持系统来源于英国的公共艺术资金,需要与更多的受众产生连结。在下午场,讲座的重心似乎从上午的“China”分散到时而为跨文化(transcultural),时而为研究(research),时而为策展实践(curatorial practice)。

香港艺术机构Para Site的总监康喆明谈及了他策划的“疫年”(The Plague Year)和即将巡回至上海外滩美术馆的展览“百物曲”(An Opera for Animals),前者深植于香港的疫病历史,后者则像是受到策展人Anselm Franke影响的双年展展览,通过歌剧这一形式检视“现代文明”与“原始文明”、自然与文化等看似对立的系统之间的交融和渗透(其实我也不太清楚自己是否搞清了展览要问的问题)。

格松是今年威尼斯双年展中菲律宾国家馆的策展人,作为一名在菲律宾大学教授策展(当地使用的英文是curatorship)和艺术理论的老师,她分享的一系列在菲律宾和台湾等地开展的艺术项目都以研究为导向——最明显的特征是她的每一个项目都有尝试去回答的研究问题(虽然可能是后设的),而回答这些问题的方法则被格松总结为“跨地方”(TheTranslocal asCuratorialMethod)。

Para Site的策展人瞿畅分享了她去年策划的群展“黯恋”,她把细腻、复杂但也强烈的私人情感作为公共展览的主题和线索,让观众易于与作品共情的同时,也凸显了今天这个时代的“个人即政治”,“爱”也从不可见的私人领域进入了公共的政治讨论之中。瞿畅在展览之中开展的针对艺术家的研究方法,涉及到了很多主观的、自反性的研究,而这在她和艺术家陈泳因合作的展览“硬忌廉”(即将在广州黄边站开幕)中会更加明显,“情感劳动”被明确提出将与“艺术劳动”被一同反思。

之前提到,下午的三位发言人回应着会议题目的不同方面,但因为研究对象之间的差别,他们各自的研究和实践之间其实没有太多的对话基础。在讨论时,主持人松琪问三位发言人,研究如何被转化为策展实践,Para Site的康喆明和瞿畅都将问题直接转化为了展览生产,并且强调展览本身作为策展人工作中最重要的输出形式,而这个问题对于每个策展项目都有研究问题和研究方法的格松则似乎变得没那么需要回答。恐怕是在这里,我意识到提问者松琪或许是在英国的学术语境下使用“research”和“curatoiral”这两个词——而这也许并不适用于香港的情况。

正如之前刘鼎提醒的,任何话语和术语都有其历史,curatorial是curating这个动名词的形容词,它被学术化也是近20年在欧洲和北美学术界发生的事。虽然有像Irit Rogoff、Maria Lind、Paul O’Neil、Simon Sheikh等不同研究者的定义,但这个词之所以被频频赋予新义是因为90年代末欧洲的艺术界对展览这一形式的普遍疲惫:人们逐渐厌烦策展人作者宣言式的展览,试图找到让艺术变得更平等、更能共同参与的新形式。而在展览逐渐从策展人中心制向外界打开的过程里,研究被引入成为重塑策展的一个重要因素。Curatorial在学界最被广泛引用的定义或许来自纽约巴德学院的策展研究中心(Center for Curatorial Studies)的主任保罗·奥尼尔(Paul O’Neil),在他和Mick Wilson主编的论文集《策展研究》(Curating Research)的前言中,奥尼尔写到的,“‘curatorial’在使用中常常指向了一些事物生成的方式,例如基于研究、对话式的实践,在这其中持续的过程和偶然发生的事件和思索中的行动、结果开放性的生产同时进行”。 研究(Research)甚至被伦敦金匠学院策展系的主任Simon Sheikh认为是“the curatorial”最重要的一个特征——不过这并不意味着策展被绑架成为知识生产的工具,简单来说,the curatorial并不期盼也无法允诺能及时写出一篇画册文章(那是curating做的,被专业化了的知识生产)。The curatorial或许更近于一种研究/行动,它挑战固化的展览生产体系和其中对应的知识系统,它强调即时的发生和分享,也因此,它和公共活动(public programming)常常联系在一起。

在这个语境之下,研究(research)和策展(the curatorial)之间的转化变得关键,而对展览模式的反思也是相关讨论中的一个共享的预设。这也是我在CFCCA策展人的提问中听到的,甚至是在会议的标题中看到的。但显然,“research”和“curatorial”,“研究”和“策展”,这些词汇在北京、英国、香港和菲律宾,在不同语言之中,在不同的艺术生态里,在机构和学院里,它们的内在关系并不相同。假如“中国当代艺术”不再是一场讨论的锚点,那么在曼彻斯特发生的这场讨论,或者在今天任何有关展览研究、策展研究的讨论,研究者和策展人们都需要在开始讨论前意识到各自对展览(exhibition)、策展(curating/curatorial)、研究(research)等语汇的不同理解。

而话说回来,90年代末、2000年初的欧洲人对展览的焦虑当然不一定是北京、香港或者菲律宾艺术从业者们现在的焦虑,有关the curatorial的讨论也是一个区域性的知识生产和实践。但我好奇的是,今天在“中国当代艺术”的系统里,是否存在着一种普遍的焦虑呢?如果有,这种焦虑又会如何影响我们的生产方式?