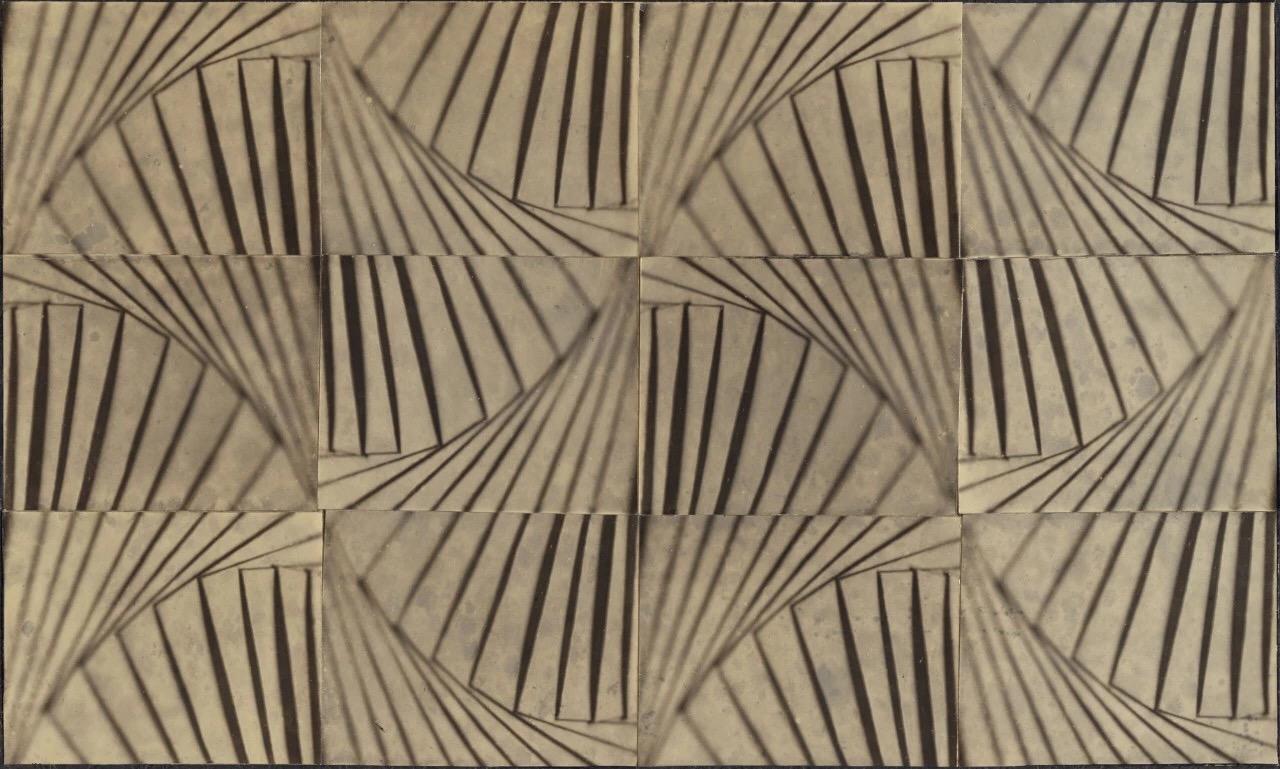

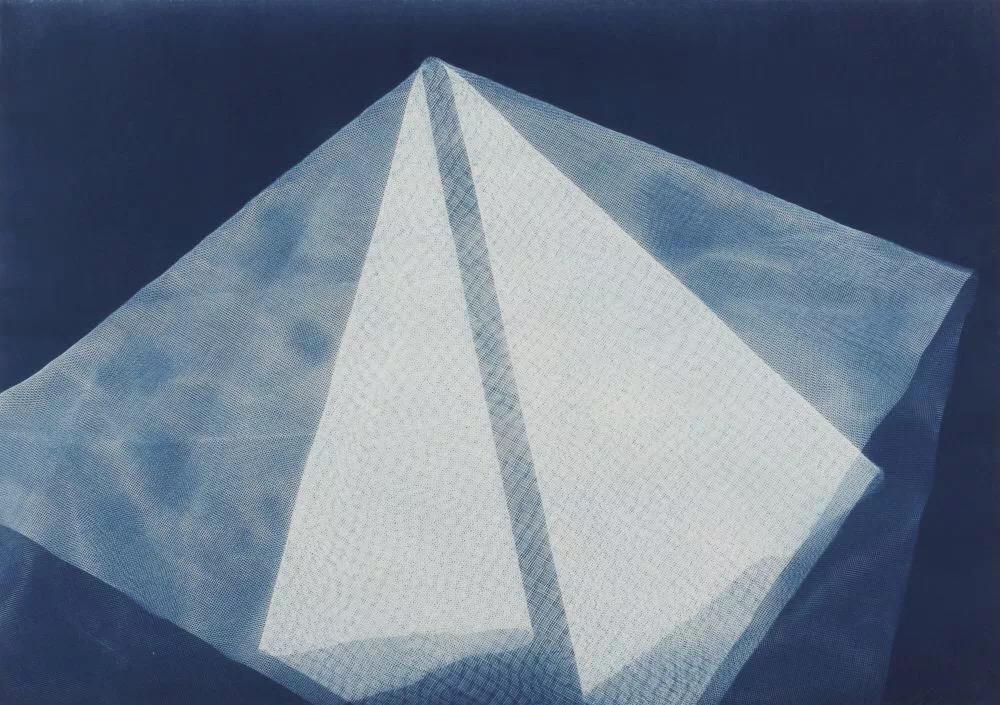

Shape of Light: One Hundred Years of Photography and Abstract Art

在泰特看“光的形状”,聚焦摄影和抽象艺术交汇的百年

2018年9月24日

Art Newspaper Chinese 原始链接

在泰特看“光的形状”,聚焦摄影和抽象艺术交汇的百年

Tate Modern|泰特现代美术馆

London|伦敦

2018年9月24日Art Newspaper Chinese 原始链接